Journal de bord de l’enregistrement du meilleur album français de tous les temps (5).

Septembre 2025

Les jours immobiles passent et muent en mornes semaines puis en mois stériles : dès lors que je me suis benoîtement lancé dans l’enregistrement du meilleur album français de tous les temps, intention absurde tout autant que bravache, je savais que j’allais échouer, à tel point que je pensais utiliser ce journal déficient pour broder et brader le réel, évoquant d’imaginaires pérégrinations musicales : comment j’ai composé une chanson pour Joyce Jonathan (qui est évidemment tombée amoureuse de moi, la pauvre), comment j’ai intégré un groupe de black metal (Grüne Grïs Noïr Noïr, publié chez Bad Seeds Records), comment je me suis bêtement ruiné le petit doigt de la main droite en jouant au football, ce qui m’a valu d’annuler un concert que je devais donner mi-septembre à Tréguier (Côtes-d’Armor), à l’occasion des vingt ans d’anniversaire d’une libraire tenue (avec maestria – Le Bel Aujourd’hui) par ma très chère amie de jeunesse Soazig, qui heureusement ne s’offusqua pas trop de ma défection : il y a qu’elle s’y attendait, quand bien même jamais jusqu’ici je n’avais baissé pavillon.

Des concerts avec une gueule de bois monumentale, j’en ai donné, des tas. La gueule de bois, c’était ma technique suprême pour éviter la tentation de boire le jour du concert. On se se pinte la veille, le jour J, no tentation le lendemain. Malin, malin deux fois, malin comme un brestois qui se tire une balle dans le pied, pas étonnant que cette ville battue par les vents mauvais préfère Frank Lérand à Matmatah.

Radiographie, échographie, imagerie par résonance magnétique, nulle fracture, entorse ou foulure, deux cent euros dépensés en vain, mon doigt ressemble à un Knacki : au creux de l’oreille, mon hypocondrie me dit que je vais bientôt mourir. Oui, la mort me fait flipper à mort – super idée de titre pour une chanson, non?

Sans surprise, en dehors de mon esprit expirant, le meilleur album français de tous les temps n’existe pas, n’existera jamais, jamais jamais, d’autres avant moi l’auront déjà écrit (Dashiell Hedayat?).

Sauf que – doigt traître ou pas – PUTAIN DE EL PUTA MADRE je n’ai pas chômé : en cet automne naissant, indécis et glissant (ma saison préférée), je me retrouve face à face avec un disque quasi-terminé, qu’il me faut désormais mixer. Mixer, c’est l’enfer sur terre. Moi, ce que j’aime, c’est composer, le reste, le reste qui prend trop de place et consiste à polir le son à l’infini puis attendre les éventuels compliments, je m’en fous. Seule la phase créative me stimule (c’est comme s’injecter son propre sang pour se shooter et planer et devenir autre – Joseph Bertrand est ma propre drogue).

Depuis longtemps j’avais le projet de mettre en scène la mort, la mort absurde, la mort débile, la mort minable, en chansons très courtes – ce que j’avais commencé à faire avec des morceaux tels que The Chappaquiddick Incident (sur l’album Rêvons Plus Sombre) ou Sweet Kiss (sur le EP du même nom, featuring la fabuleuse Claire Redor) ou Cactus (sur le EP Ubac).

J’avais même établi la liste de mes dix défunts (demeurés) préférés : machin qui se sert de son crâne comme rampe de lancement de feux d’artifice durant un quatre juillet (vous devinerez aisément où ça se passe), truc qui s’envoie en l’air avec ses chiens qui se révoltent puis le bouffent (un Allemand – plus jamais je ne mangerai de bockwurst), bidule qui s’enfonce des bidules dans le bidule jusqu’à la mort, et ainsi de suite.

Une belle galerie de winners, pour qui malgré tout j’éprouve une certaine tendresse. La débilité est universelle, je ne m’en sens pas moins dégagé. Même si – par orgueil parfois – je peux m’en défendre, je participe à la cassosserie humaine. Pas mieux que personne, tel est mon humble viatique.

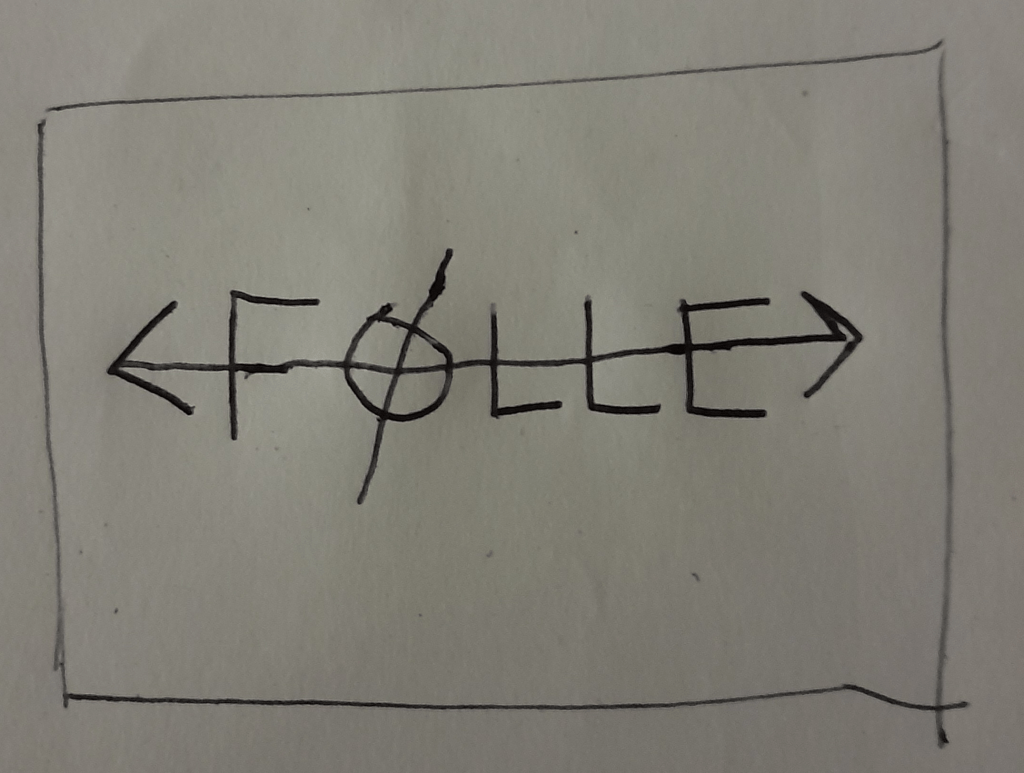

Et puis j’ai rencontré quelqu’un, quelque part, quelque part dans une galerie parisienne, quelqu’un qui écrit des textes d’une puissance à même de décoller les oreilles de Walt Whitman, de Lydia Lunch et de Joseph Bertrand (c’est moi) : avant même de faire réellement connaissance (à quoi bon?), nous avons défini un cadre strict digne des stratégies obliques de Brian Eno et Peter Schmidt – il s’agissait de proposer dix chansons d’une durée d’une minute, évoquant des morts causées par des plantes, toutes chansons composées en moins d’une heure sur un clavier à partir de notes majeures. Adios les dièses !

Quelqu’un quelque part m’a envoyé les textes en janvier dernier. Il m’a fallu trois semaines pour les digérer, tellement ça bastonnait.

Et quand je me suis collé à mon piano, en trois sessions j’avais plié le truc.

Je chantais sans réfléchir, je chantais des mots qui n’étaient pas les miens, ça m’a fait un bien fou, je revivais, je n’étais plus que musique, véhicule de textes bien meilleurs que moi, de textes mieux écrits et plus profonds que ce que je pouvais écrire – il faut dire qu’à force de chanter le néant, mon répertoire s’était vite épuisé.

Ensuite ? Des centaines d’heure à travailler les arrangements, à tel point que je me suis rendu compte qu’il était irrémédiablement difficile de ciseler des chansons très courtes : l’on veut dire beaucoup, en peu de temps, ce n’est jamais assez, même si la modernité nous apprend que le format réduit, notamment via Tik-Tok, devient la nouvelle norme : pas d’intro, une succession de refrains, ciao.

J’aime bien cette idée. Une chanson est une scie, un air, un air que l’on fredonne aux champs au 19ème siècle dans la campagne anglaise tout autant que dans le métropolitain parisien. On ne va pas se crisper sur la question, non. Siffloter le long d’un sentier, c’est le début de la pop, et la pop, ça n’a pas d’âge (je suis certain qu’Aristote, rentrant bourré chez lui, fredonnait avec légèreté).

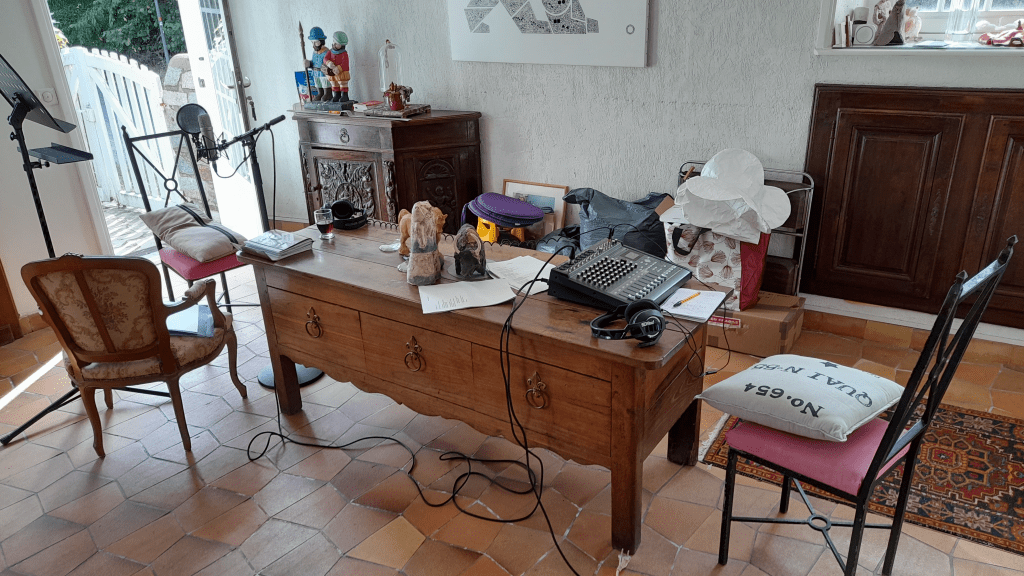

« Des bouquets, capable du pire » : à l’issue d’une session d’enregistrement de quelques jours dans une maison sise à Hillion (baie de Saint-Brieuc, baignée d’algues vertes et de lumières isométriques), l’affaire était pliée.

Paradis sur terre, mémoire attendrie, lentes pérégrinations sur les sentiers côtiers : le souvenir de ces jours chéris seront à jamais gravés dans ma lente mémoire.

Reste l’horreur à l’idée de passer des nuits à mixer, alors que tout est déjà écrit – je jalouse Faulkner, ou Tchekhov, qui fiévreusement dictaient leurs textes, que d’autres pianotaient. Je rêve de rencontrer l’être sacrificiel qui mixerait à ma place ; à moi de réussir à contourner cet écueil de flemme et matérialiser un album que dans me tête je trouve fabuleusement beau.

Beau parce que je n’en ai pas écrit un seul mot, et que chaque mot me touche plus que si je les avais écrits moi-même.

J’ai sauté dans les ronces

pour sauver un oiseau mort

je voulais entendre ses secrets

voler la lumière qui s’enfuyait, liquide, à travers sa tête déchirée

je tiens entre mes doigts son cou délicat, un grain de beauté apparaît

je frissonne il reste à peine une ombre frêle…

© Joseph Bertrand aka Centredumonde